Comunicati e Note

- Dettagli

- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, nel 1974 il noto editore Giovanni Volpe di Roma pubblicava il volumetto «Fatima e la peste del Socialismo» di Mons. Francesco Spadafora. Oggi dedicheremo il nostro approfondimento allo studio di suddetto libro.

• Da anni, si parla del «segreto» di Fatima; delle rivelazioni cioè, comunicate dalla Madonna ai tre piccoli veggenti portoghesi, una dei quali, entrata nel Carmelo, Suor Lucia, è tuttora vivente (le citazioni sono testuali e datate 1974, ndR). Quel messaggio è del 1917! Non c’è bisogno di rievocare quanto avvenne a Fatima: il segno celeste del sole roteante, a conferma della realtà delle visioni e delle comunicazioni celesti. Migliaia e migliaia di uomini accorrono a Fatima, come a Lourdes. Quando (...) Paolo VI, si recò a Fatima — quasi a conferma ufficiale — Suor Lucia era lì ad attenderlo; forse, se ne avesse avuto l’opportunità, l’umile suora avrebbe ancora una volta parlato accoratamente al Pontefice delle sciagure che pesano sull’umanità e dell’esito dell’immane flagello predetto fin dal 1917.

• Quel messaggio non rimase isolato. Suor Lucia il 28 maggio 1958 ne trasmise un altro che lo conferma e lo precisa. Quindi c’è tutta una serie di comunicazioni che riaffermano e specificano nei dettagli i punti essenziali di quel «segreto». Dopo aver richiamato le linee essenziali del messaggio di Fatima, ci proponiamo in questo servizio di dare un saggio, per quanto possibile esatto e criticamente sicuro, delle precisazioni offerte nelle altre rivelazioni, per lo più, finora, inedite e sconosciute. «Il terzo segreto di Fatima » è stato presentato agli italiani dal compianto Giulio A. Schettini nel settimanale «lo Specchio» il 14 aprile 1967. Riferiremo spesso ad litteram il contenuto di quello studio accurato. Nel 1942,il cardinale Schuster, per disposizione di Papa Pio XII, rese note al mondo le prime due parti del segreto. Vi si parlava di guerra, di fame, e di persecuzioni contro la Chiesa. Vi si affermava in particolare: «dalla Russia partiranno le malvagità destinate a corrompere i popoli e a gettare le nazioni le une contro le altre. Ma se si ascolteranno le mie parole (era la Madonna a parlare: invitava gli uomini a pregare, a convertirsi a Dio), la Russia si convertirà e vi sarà pace».

• È a questo punto che si colloca la «terza parte». Si attese con ansia la sua pubblicazione nel 1960, quando il messaggio dalla diocesi di Leira, dov’era custodito, giunse in Vaticano. Era la data scelta. Né allora, né poi, fino ad oggi, l’attesa è stata appagata. Solo un’indiscrezione diplomatica avrebbe permesso di conoscerne il contenuto ad un ristretto ambiente cattolico. Il documento sarebbe stato inviato in copia, per desiderio di Giovanni XXIII, alle Cancellerie di Washington, Mosca e Londra: si riteneva che esso avrebbe potuto giovare alla cessazione degli armamenti nucleari, e più genericamente, ad evitare un conflitto tra le grandi potenze. Nel corso della presa di conoscenza del messaggio o subito dopo, sarebbe avvenuta l’indiscrezione suddetta. Pubblicato in estratto su giornale di Stuttgart, «News Europa» del 15 ottobre 1963, il documento non è stato mai direttamente smentito.

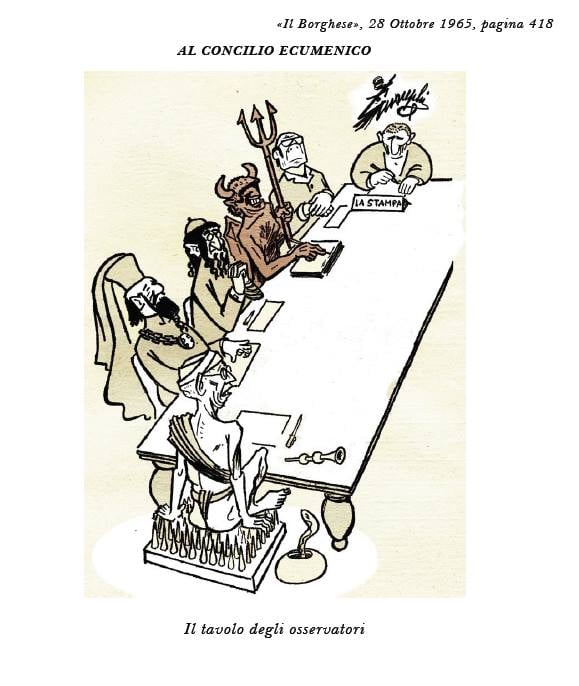

• Eccone il testo, nelle parti essenziali. «Un grande castigo cadrà sull’intero genere umano, non oggi, né domani (era il 13 ottobre 1917: mentre la Vergine parlava a Lucia, Giacinta e Francesco, oltre sessantamila persone potettero assistere al miracolo del sole che impazzì nel cielo di Fatima), ma nella seconda metà del XX° secolo. In nessuna parte del mondo vi è ordine, e Satana regna sui più alti posti, determinando l’andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa: riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell’umanità. Avrà in potere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbricare enormi quantità di quelle armi. E, se l’umanità non saprà opporvisi, correggendosi..., Iddio castigherà il mondo con maggiore severità che non abbia fatto con il diluvio. Se la umanità non si convertirà..., i grandi... periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il tempo delle sue più grandi prove; cardinali si opporranno a cardinali; vescovi a vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma avverranno grandi cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà e più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata e il mondo sconvolto dal terrore. Una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX° secolo. Fuoco e fumo cadranno dal cielo, le acque degli oceani diverranno vapori e la schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e milioni di uomini periranno di ora in ora e coloro che resteranno in vita invidieranno i morti. Sarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi... I superstiti proclameranno nuovamente Iddio e la sua Gloria, e lo serviranno come un tempo, quando il mondo non era così pervertito».

• Il servizio del compianto G. A. Schettini continua col messaggio del 22 maggio 1958 che Lucia affidò al gesuita P. Agostino Fuentes, e che fu pubblicato dalla rivista mariana «La Immacolata» nel numero di gennaio-febbraio 1959. «La Madonna è molto scontenta perché non si è fatto caso al suo messaggio del 1917. Né dai buoni, né dai cattivi: i buoni vanno per la loro strada senza preoccuparsi e non seguono le norme celestiali; i cattivi nella via larga della perdizione non tengono in alcun conto i castighi minacciati. Il Signore Iddio molto presto castigherà il mondo. Molte nazioni spariranno dalla faccia della terra. Nazioni senza Dio saranno il flagello scelto da Dio per castigare l’umanità, se noi, per mezzo dell’orazione e dei santissimi sacramenti, non otterremo la grazia della loro conversione. Il demonio sta attaccando la battaglia decisiva contro la Madonna, operando la caduta delle anime religiose e sacerdotali. Bisogna dire alle persone che non devono stare a sperare un richiamo alla preghiera e alla penitenza, né dal Sommo Pontefice, né dai Vescovi, né dai Parroci, né dai Superiori generali. È già tempo che ognuno compia opere sante e riformi la sua vita secondo i richiami della Madonna santissima. Il demonio vuole impadronirsi delle anime consacrate, lavora per corromperle, per indurre gli altri alla impenitenza finale: usa tutte le astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa! Ne proviene sterilità alla vita interiore e freddezza nei secolari, circa la rinunzia ai piaceri e la totale immolazione a Dio. È urgente che ci si renda conto della terribile realtà. Non si vuole riempire le anime di paura, ma è solo un richiamo urgente, perché da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al santo Rosario, non c’è problema né materiale né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il santo Rosario e con i nostri sacrifici».

• In brevi righe di commento, Schettini scriveva: «Con le apparizioni iniziate il 13 maggio 1917, additando il male che si annidava nell’umanità e quindi i tremendi castighi che Dio avrebbe mandato, la Bianca Signora di Fatima scandì le vicissitudini di questo secolo. Fatima è stato un faro, nell’arco dei cinquanta anni dal 13 maggio 1917 al 13 maggio 1967 (e diciamo: fino ad oggi), per l’ansia di milioni di persone. Di quanti vi hanno creduto e di quanti, pur non credendovi, han riscontrato nel precipitare degli avvenimenti (e nella realizzazione in parte degli eventi predetti) le parole della Madonna. Per gli uni e per gli altri ha rappresentato nella grande confusione dei tempi moderni un punto di riferimento. Vintila Horia scriveva (Adveniat Regnum, 1966, nn. 3-4) che tutto quanto è accaduto dal 1960 (data in cui la terza parte del segreto giunse in Vaticano): cioè, l’atteggiamento di Giovanni XXIII, i mutamenti registrati nella Chiesa, ciò che più tardi si è chiamata “la necessità del dialogo” con l’evidente affannosa preoccupazione di aprire una via per riuscire a toccare il cuore della Russia, si pose in atto in seguito alla lettura di quel messaggio. Se non fosse così, tutti questi mutamenti, tutte queste umiliazioni, questa premura di compiere tutto nel più breve tempo possibile, sarebbero difficili a comprendersi e ad accettarsi. L’ateismo sovietico è certo il punto d’appoggio su cui fa leva l’anticristo. Si può dire — continua Schettini con esattezza — che tutta la profezia di Fatima ruota su questo ammonimento. Contro il progressismo ateo, il messaggio oppone la mistica cristiana: la più umile, la più tradizionale: il Rosario».

• È quel che risulta senza possibilità di equivoci dal testo del messaggio; mentre le varie suggestioni di addossare al messaggio di Fatima le «stranezze» verificatesi nella Chiesa e in Italia dal 1960 in poi, risultano senza fondamento, anzi, vedremo, in netta opposizione alle rivelazioni della Madonna. Per la loro retta interpretazione, e come norma per ben giudicare, tra i numerosi messaggi cui si alludeva all’inizio, le vere profezie di origine soprannaturale, abbiamo un libro sacro, «la profezia»; «la rivelazione» o Apocalisse di san Giovanni, l’evangelista. Questo libro ispirato riprende e svolge l’insegnamento di Gesù nella profezia sulla fine di Gerusalemme (Matteo 24 e passi paralleli): «Nella lotta violenta, sanguinosa e senza quartiere, che il giudaismo condurrà contro la Chiesa, non questa soccomberà, ma il primo». È un monito che vale per tutti i tempi; monito ripreso e svolto da san Giovanni nell’Apocalisse: «La persecuzione accompagnerà sempre la Chiesa che ne uscirà sempre vincitrice e purificata. San Giovanni parte dal nemico allora attuale (siamo circa al 90 d.C., poco prima della persecuzione di Domiziano, che riprenderà le violenze crudeli messe in atto da Nerone [64-67] contro i cristiani): l’impero romano, per predirne la sconfitta, la completa rovina ed assicurare il trionfo della Chiesa, che sola rimarrà vittoriosa. Quello che è necessario per i cristiani è la fedeltà alla loro professione di fede; il vero pericolo non è la violenza dall’esterno, quanto la disunione interna, le beghe interne, la flessione dalla purezza della dottrina e la rilassatezza dei costumi. I fedeli devono comprendere che ogni flagello è mandato da Dio come pena vendicativa per gli empi, medicinale per tutti, e purificatrice per gli eletti. Lotta perenne tra la città di Dio ( per adoperare l’espressione di sant’Agostino ) e la città di Satana. Anche caduto l’impero romano, la lotta contro la città di Dio sarà continuata da altri, ma sempre con lo stesso risultato. Satana infatti è sempre lo stesso; cambiano i suoi luogotenenti o rappresentanti o strumenti umani: così nell’Apocalisse il Dragone (Satana) fa salire dal mare (l’occidente) la Bestia dalle sette teste, cioè, l’impero di Roma, che dominerà l’universo (allora conosciuto) e perseguiterà i santi; e chiama una seconda bestia che sale dalla terra (l’Asia Minore: si ricordi che Giovanni scrisse l’Apocalisse mentre era relegato nell’isola di Patmos); essa ha il compito di persuadere gli uomini ad adorare la prima Bestia: adoperando i sofismi e tutte le menzogne dell’errore. La potenza da sola non riuscirebbe al suo scopo; è la menzogna, l’errore ad ubriacare gli uomini e a renderli schiavi di Satana. Un solo esempio: l’epica lotta secolare e crudele dell’impero ottomano contro la cristianità, contro Roma. La cristianità fu salva; basti ricordare Lepanto e Vienna: battaglie decisive, due splendide vittorie dei cristiani che sotto l’impulso instancabile di due pontefici santi, Pio V e Innocenzo XI, si rivolsero alla Vergine santissima, con la preghiera umile e tradizionale del Rosario. La Chiesa è stata (e sarà) sempre perseguitata dalle forze del male, ma è uscita ed uscirà sempre vittoriosa e purificata: sua arma invincibile è la preghiera, la fedeltà immutata al suo fondatore Gesù e alla dottrina evangelica.

• Il messaggio di Fatima è perfettamente in linea con la rivelazione o Apocalisse di san Giovanni; in linea con le realizzazioni di essa in tutta la storia della Chiesa. Rileviamone i punti essenziali. Messaggio 1917: «Una grande guerra», «un grande castigo cadrà sull’intero genere umano», «si scatenerà nella seconda metà del secolo ventesimo»; cioè dal 1950 in poi; siamo al 1973, il tempo si è ristretto ai prossimi ventisette anni. La descrizione del flagello immane — si pensi che il messaggio è del 1917 —, ormai non ha veli per noi: si tratta dell’atomica: «fuoco e fumo cadranno dal cielo...; milioni e milioni di uomini periranno di ora in ora». Strumento attuale di Satana nel mondo, per la sua lotta contro «la città di Dio», è la Russia. «Satana regna sui più alti posti determinando l’andamento delle cose»... La Russia — lo constatiamo esercita la sua nefasta influenza ed estende ovunque i suoi tentacoli, mediante il marxismo, la dottrina che propina il veleno dell’ateismo e della negazione di ogni valore morale ed umano, sotto le mentite spoglie di una crociata umanitaria contro l’ingiustizia, la miseria e le sofferenze delle classi operaie. Lupo sotto veste d’agnello, rende schiavi i popoli e le nazioni che riesce a rinchiudere nella sua ferrea disciplina; parla sempre di pace e moltiplica i suoi armamenti nucleari, fomenta ovunque nel mondo ed alimenta con mezzi possenti la guerra aperta tra popoli e nazioni. Effetto palese dell’impero di Satana, di cui la Russia è luogo-tenente e docile strumento, è l’odio e la menzogna. Gesù definisce Satana: «omicida e menzognero» (Giovanni 8, 44), fautore di odio e di ogni frode. Il marxismo ha l’uno come oggetto e l’altro come mezzo della sua propaganda: inculca l’odio, si serve della menzogna. Nell’evangelo è detto: «Dio è amore», il marxismo è odio; perciò non c’è in esso posto per Dio. È esattamente l’oppositore di Cristo; l’anticristo per antonomasia. Il suo impero si estende ovunque. Satana è riuscito a penetrare nella stessa gerarchia della Chiesa, a generare grande confusione nella dottrina, rilassamento nei costumi e nella disciplina: «Satana riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa... Cardinali si opporranno a Cardinali; vescovi a vescovi... Satana marcerà in mezzo alle loro fila, ed a Roma avverranno grandi cambiamenti. La Chiesa sarà offuscata...». Ecco perché la «grande guerra» sarà un «castigo» del Signore: il suo esito sarà anche l’esito di questa epica lotta secolare tra la città di Dio (i fedeli che si salveranno con la recita del Rosario) e la «città di Satana», gli empi, la Russia con il suo marxismo. Un castigo per l’infedeltà di tanti cristiani e per il dilagare del peccato nel mondo; mezzo di purificazione per la Chiesa, perché ritorni ad essere «columna et firmamentum veritatis», faro di luce per tutte le genti, depositaria unica della verità.

• Nel 1917 la Vergine offriva alla cristianità la medicina contro l’invadente impero di Satana: la preghiera, il Rosario, lo spirito di sacrificio. Purtroppo, in genere, il mondo ha preferito allearsi col rappresentante di Satana. Più non si riconosce il volto della Chiesa cattolica: triste stato di disunione, di lotta tra gli affossatori del passato, propugnatori di intesa con il marxismo, e i fedeli fermi alla dottrina cattolica, integra, data da Gesù, trasmessaci dagli Apostoli, e che nessuno ha la facoltà di cambiare. I cambiamenti: culto, clero, seminari: cambiamenti che si è arrivati a definire una dissacrazione, una profanazione; una laicizzazione. Le ombre più oscure gravano in tal modo sul futuro della Chiesa cattolica. È dunque adesso palesemente ridicola la giustificazione addotta da quei funesti rami di Azione cattolica al loro fanatico sinistrismo: cioè la profezia di Fatima che la Russia si sarebbe convertita. Non si ottiene la conversione della Russia favorendo la diffusione del marxismo, alleandosi con i marxisti, cioè passando al campo di Satana. Fin dal 1917 la Vergine aveva precisato nel suo messaggio: «Gli uomini devono correggersi. Con umili suppliche devono chiedere perdono dei peccati commessi...». La preghiera e la pratica della vita cristiana; il Rosario: ecco le armi, i mezzi indicati dalla Madonna. Sono esattamente i mezzi che hanno salvato la Chiesa nel passato, contro gli attacchi di Satana: a Lepanto, a Vienna. Ecco perché: «Iddio castigherà il mondo con maggiore severità, che non abbia fatto con il diluvio». I mutamenti nel culto hanno messo in disuso il Rosario, per amore di ecumenismo, cioè per far piacere ai multicolori discendenti di Lutero che san Lorenzo da Brindisi, dottore della Chiesa, ha ben descritto luogotenente e strumento di Satana, per il suo tempo (San Lorenzo da Brindisi, Lutero, in tre volumetti, Ezio Cantagalli, Siena 1932-1933): fautore di odio e nemico della verità. Ecco perché rimane la minaccia dell’immane flagello.

• Messaggio 1958. Gli uomini non hanno fatto caso al messaggio del 1917; è una dolorosa constatazione. Ora (1973) possiamo aggiungere che tutto è peggiorato: nel mondo e nella stessa Chiesa. «Il demonio vuole impadronirsi delle anime consacrate...; adopera tutte le astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa! Ne proviene sterilità nella vita interiore e freddezza nei secolari circa la rinunzia ai piaceri e la totale immolazione a Dio». Dunque aggiornamento della vita religiosa, il culto della persona, il clima di dolce vita che si va diffondendo tra i religiosi, nel clero, ed è in atto tra i giovani (non osiamo dirli “seminaristi”) che forse saranno i «presidenti delle assemblee cultuali» di domani, sono suggestione di Satana! Non ci è dunque da aspettarsi altro che il castigo: « Molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra». Strumento di tale flagello: «nazioni senza Dio», cioè la Russia e i suoi accoliti. Unico mezzo per la salvezza: «il santo Rosario e i nostri sacrifici».

• Di particolare interesse, per la molteplicità e la chiarezza, e inoltre per i riferimenti all’Italia, sono le rivelazioni o messaggi che, dal 18 aprile 1938 al venerdì santo del 1961, per ben ventitré anni, trasmise la fondatrice delle Suore Minime della Passione, Suor Elena Aiello. La sua biografia, documentata ed illustrata, è a disposizione del pubblico, edita da Città Nuova Editrice: Suor Elena Aiello, la monaca santa, 1964. Nata a Montalto Uffugo (Cosenza) il 16 aprile 1895, morì a Roma il 19 giugno 1961. Dal 2 marzo 1923 al venerdì santo 1961, ella riviveva la Passione di Gesù, ogni venerdì di quaresima, in particolare ogni venerdì santo nelle tre ore di agonia dalle dodici circa alle quindici, le tre ore cioè intercorse sul Calvario tra la crocifissione e la morte del Redentore.

• Le rivelazioni dal 1923 al 1937, almeno per quanto ne sappia, non sono state raccolte o conservate. II Dr. Guido Palmardita, già prefetto a Cosenza, così scriveva: «Fui presente per due venerdì del marzo 1938, con il Questore, il Maggiore dei Carabinieri e il Prof. Santoro (allora Medico Primario dell’Ospedale Civile), ai fenomeni straordinari: le doloranti ferite delle mani, dei piedi, del costato, il sudore sanguigno, le visioni e la trasformazione immediata alla fine, con la scomparsa del sangue sul volto luminoso e raggiante». Questi fenomeni, ai quali anch’io non rare volte ho assistito, sono descritti ed illustrati criticamente nella suddetta biografia. La stigmatizzata, come Teresa Neumann e P. Pio da Pietralcina, mentre perdeva ogni contatto dei sensi esterni con l’ambiente circostante, di tanto in tanto, a voce alta o comunque comprensibile ai presenti, descriveva le scene della Passione che ella seguiva con i sensi interni e con le facoltà dell’animo, oppure comunicava delle rivelazioni. Luciano Barca a proposito della Neumann scrive: «Teresa legge nel segreto delle coscienze. Sono fatti certi, ormai a tutti noti. Uno dei più clamorosi è l’episodio raccontato da Mons. Schrembs, Vescovo di Cleveland, che fu a Konnersreuth nella primavera del 1928 accompagnato dal suo Cancelliere Mons. Fadden e da alcuni pellegrini. Mons. Schrembs è oriundo bavarese... La visita alla Neumann è stata raccontata da lui stesso... «Mentre mi trovavo nella camera delle visioni con molti altri pellegrini, entrò la madre di Teresa. Mons. A. Mac Fadden sedeva dietro di me. Ad un tratto Teresa, che non poteva aver avvertita l’entrata della madre, disse a voce bassa: “Mamma, questo signore accanto a te (voleva indicare me) è originario di questo paese. Nacque non molto lontano da qui. Tuttavia egli abita ora al di là del mare e svolge una grande attività per la causa di Dio. Egli è chiamato a fare ancora molto. Ho da dire qualche cosa, a lui solo”. I pellegrini raccolti nella stanza incominciarono ad uscire e con loro anche Mons. Mac Fadden. Allora Teresa disse: “Il signore dietro di te, può restare: tanto non capisce il tedesco”. E così Monsignore divenne l’unico testimone auricolare del colloquio confidenzialissimo svoltosi fra Teresa e me. Ella svelò i segreti più profondi della mia anima che solo Iddio ed io conoscevamo. Mi parlò poi del passato e dell’avvenire».

• Lo stesso avveniva durante le «sofferenze» di Suor Elena Aiello e non di rado anche al di fuori di esse. La biografia, dopo aver riportato il brano del Barra prosegue: «Di Elena Aiello si narrano, da parte degli interessati, molti episodi analoghi; alcuni sono a nostra conoscenza. In attesa però che ne siano raccolte le testimonianze giurate, ci siamo limitati a riferire, nel corso di questi appunti, soltanto quei pochi di cui possiamo garantire, di persona, la precisa formulazione e l’oggettiva rispondenza con l’avvenuta realizzazione». La realizzazione di una profezia è intatti il mezzo più sicuro e pratico per discernere il profeta autentico, portavoce di Dio. Suor Elena Aiello ha brillantemente superato questa prova. il 19 marzo 1956, Il Giornale d’Italia pubblicò la lettera messaggio consegnata il 6 maggio 1940 a Roma da Suor Elena Aiello alla sorella del Duce, signora Edvige Mancini Mussolini. La lettera, datata Cosenza 23 aprile 1940, era diretta: «Al Capo del Governo Benito Mussolini». Si può leggere per intero nella biografia suddetta (pp. 178-180). Vi è detto, tra l’altro: «I Governatori dei popoli sono agitati per acquistare nuovi territori. Poveri ciechi!... Non sanno che dove non c’è Dio non vi può essere alcuna vera conquista. Nel loro cuore non vi è che malvagità e non fanno che oltraggiarmi, deridermi, disprezzarmi (è il Signore che parla). Sono demoni di discordia, sovvertitori dei popoli e cercano di travolgere nel terribile flagello anche l’Italia, dove sta Dio in mezzo a tante anime e la sede del mio Vicario, Pastor Angelicus. La Francia, tanto cara al mio cuore, per i suoi molti peccati, presto cadrà in rovina e sarà travolta e devastata come Gerusalemme ingrata. All’Italia, perché sede del mio Vicario, ho mandato Benito Mussolini, per salvarla dall’abisso verso il quale si era avviata, altrimenti sarebbe arrivata in condizioni peggiori della Russia. In tanti pericoli l’ho sempre salvato; adesso deve mantenere l’Italia fuori della guerra... Se farà questo avrà favori straordinari e farò inchinare ogni altra Nazione al suo cospetto. Egli invece ha deciso di dichiarare guerra, ma sappia che se non la impedirà, sarà punito dalla mia Giustizia! Tutto questo mi ha detto il Signore ».

• Ora sappiamo che altre «rivelazioni» Suor Elena fece pervenire a Mussolini tramite la signora Edvige. Lo si può dedurre dalle due lettere che qui riportiamo. In data 15 maggio 1943, Suor Elena scriveva: «Gent.ma Signora Edvige, questo mio lungo silenzio Vi avrà fatto forse pensare che mi sia dimenticata di Voi, mentre invece io Vi ricordo tutti i giorni, nelle mie povere preghiere, seguendo sempre le dolorose vicende della nostra bella Italia. Noi ci troviamo fuori Cosenza, a causa dei bombardamenti. La barbarie nemica ha sfogato il suo odio, sganciando bombe sulla città di Cosenza, causando devastazione, dolore e morte fra la popolazione civile. Io mi trovavo a letto con le sofferenze: tre bombe sono cadute vicino al nostro Istituto, ma il Signore ci ha salvato nella sua infinita bontà e misericordia. Per tenere lontane le bambine dal pericolo di nuove incursioni, ci siamo rifugiate a Montalto Uffugo mio paese natio, dove ci troviamo certamente a disagio, ma tutto offriamo al Signore per la salvezza dell’Italia. La ragione di questo mio scritto è per rivolgermi nuovamente a Voi, come nel mese di maggio del 1940, quando venni a Roma presentata dalla Baronessa Ruggì, per consegnarvi in iscritto le rivelazioni avute dal Signore riguardo al Duce. Ricordate quando il 6 maggio 1940 dicevamo che il Duce aveva deciso di fare la guerra, mentre il Signore gli faceva sapere nella mia lettera che doveva salvare l’Italia dalla guerra altrimenti sarebbe stato punito dalla Sua divina Giustizia? In tanti pericoli — diceva Gesù — l’ho sempre salvato; anche lui, adesso, deve salvare l’Italia dal flagello della guerra...». Ah, se il Duce avesse dato ascolto alle parole di Gesù, l’Italia non si sarebbe trovata ora in così tristi condizioni!... «Io penso che il cuore del Duce sarà molto rattristato nel vedere l’Italia, da un giardino fiorito, trasformato in un campo deserto, seminato di dolore e di morte. Ma perché continuare questa guerra terribilmente crudele, se Gesù ha detto che per nessuno vi sarà vera vittoria? Perciò, cara Donna Edvige, dite al Duce, a nome mio, che questo è l’ultimo avviso che il Signore gli manda. Potrà ancora salvarsi mettendo tutto nelle mani del Santo Padre. Se non farà questo — diceva il Signore — presto scenderà su di lui la Giustizia Divina. Anche gli altri Governatori che non ascolteranno gli avvisi e le direttive del mio Vicario saranno raggiunti e puniti dalla mia Giustizia. Vi ricordate il 7 luglio dell’anno scorso quando mi dicevate che cosa ne sarebbe stato del Duce ed io Vi risposi che se non si fosse mantenuto unito al Papa sarebbe finito peggio di Napoleone? Ora Vi ripeto le stesse parole: Se il Duce non salverà l’Italia rimettendosi a quanto dirà e farà il Santo Padre, presto cadrà; anche Bruno dal cielo chiede al padre la salvezza dell’Italia e di lui stesso. Il Signore dice spesso che l’Italia sarà salva per il Papa, vittima espiatrice di questo flagello, perciò non vi sarà altra via per la vera pace e per la salvezza dei popoli, fuori di quella che traccerà il Santo Padre. Cara Donna Edvige, riflettete bene come tutto ciò che ha detto il Signore si sia perfettamente avverato. Chi è che ha causato tanta rovina all’Italia? Non è stato forse il Duce per non aver ascoltato le parole di nostro Signore Gesù Cristo? Ora potrà ancora rimediare facendo quanto vuole il Signore. Io non mancherò di pregare».

• In quello stesso anno, 1943, Suor Elena ebbe un altro incontro con la Signora Edvige; questa ne parla nella seguente lettera, scritta da Roma nel 1950. «Rev.ma Madre, sono passati sette anni dal giorno in cui ebbi l’onore e la gioia di essere da Lei ricevuta nel Convento delle Suore di Malta, Via Iberia, Roma. Da quel giorno non ho mai dimenticato quell’ora santa che passai in Sua compagnia. Le chiesi una grazia che poi ottenni: come avrei potuto dimenticare un incontro con una Santa? Non so dirLe, Rev.ma Madre, quante volte nel mio grande strazio di madre e di sorella abbia pensato a Lei e alle Sue parole profetiche che mi scrisse ai primi tempi della guerra. Nell’aprile del 1945, oltre alla perdita di mio fratello, ebbi quella di mio figlio Giuseppe ventunenne e del marito della mia prima figlia i quali furono tutti assassinati al nord di Italia nello stesso giorno. Rev.ma Madre come io abbia potuto sopravvivere a tanto dolore non lo so, lo saprà il buon Dio dal momento che mi tiene in vita. Come non bastasse tutto questo, la mia vita è un continuo susseguirsi di guai e di preoccupazioni, ora è la volta di una mia figlia ammalta di nome Maria Teresa madre di due bambini, la quale oltre ad essere ammalata si trova in condizioni finanziarie poco buone. Suo marito dovrebbe vincere una causa che gli potrebbe fruttare da vivere discretamente, ma se non ci sarà l’aiuto del nostro Signore e dei Santi sarà difficile gli sia resa giustizia. Ho pure mio figlio Paolo l’unico maschio rimastomi, che nella seconda quindicina di ottobre dovrebbe sostenere gli ultimi due esami per poi laurearsi. Questo mio figlio è stato sei anni fuori corso per i grandi patimenti e sofferenze avute durante e dopo la guerra, quindi anche lo studio ora gli riesce più faticoso. Rev.ma Madre, nelle condizioni in cui si trovano questi miei poveri figli tanto bisognosi di aiuto, mi rivolgo a Lei a mani giunte supplicandoLa di spandere su di essi le sue grazie e le sue benedizioni. Fiduciosa di essere esaudita Le invio devoti saluti unitamente alle Sue Consorelle e con un abbraccio nel Signore mi creda sempre la sua aff.ma Edvige Mancini Mussolini. Roma, Anno Santo 1950».

• L’accenno all’aprile 1945 tocca «i fasti della resistenza e della liberazione»; dovrebbe far riflettere e rinsavire tanti forsennati e sciocchi ripetitori. Seppellire nell’oblio, se non deplorare e condannare, le nefandezze e tante atrocità, dovrebbe essere il dovere di un popolo civile, il trionfo almeno del buon senso, se non del sentimento cristiano. Nel 1942 Suor Elena in una lettera preannunziava con esattezza la circostanza che avrebbe segnato la conclusione della guerra: «Ci sarà un fuoco mai visto e allora finirà la guerra». Quando gli Americani sganciarono la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, compresi cosa significasse quel «fuoco mai visto» e rilevai la rispondenza tra predizione e realizzazione.

• Un fatto straordinario, tuttora constatabile, è inoltre intervenuto quasi ad autentificare la natura soprannaturale dei fenomeni mistici e a dare quindi il suggello alle rivelazioni profetiche della «monaca santa»: il pannello di masonite sito accanto al suo letto, esattamente nel riquadro rispondente ai cuscini, ha essudato sangue, dal 29 settembre 1960 al giugno 1961; e tuttora vi è visibilissimo il sangue aggrumato che delinea l’effigie di un Cristo sofferente. Su quel riquadro durante i fenomeni mistici erano schizzate dal volto della stigmatizzata alcune gocce di sangue. Da quelle gocce disseccate ad un dato momento si vide scorrere il sangue. Ebbe così inizio questo fenomeno assolutamente inspiegabile. Era il 29 settembre 1955, festa di san Michele Arcangelo, protettore dell’Ordine dei Minimi: Suor Elena gli aveva rivolto fervide preghiere invocandone la protezione e la assistenza. Il fenomeno si è ripetuto ordinariamente in rispondenza a solennità che celebrano le sofferenze del Redentore e della Vergine sua Madre. Il legno venne energicamente lavato, ma il fenomeno è ricominciato; la fotografia riprende nitidamente l’effigie, che nonostante tutto vi permane; mentre l’analisi chimica ha rilevato trattarsi precisamente di sangue e di sangue umano. La biografia conclude riportando un messaggio dell’8 dicembre 1956, il solo, quasi esempio, da essa riferito: «Vengono, con spontaneità, in mente le lacrime della Madonna di Siracusa. Non siamo noi i giudici di fatti che umanamente non si spiegano, basti averli controllati e averne constatato l’esistenza. È naturale che ci si chieda il significato di un tale fenomeno... Forse la risposta è offerta da un povero e semplice foglio di carta che ho qui tra le mani... Eccone le frasi più salienti: Gli uomini offendono troppo Dio. Il mondo è tutto sconvolto perché è diventato peggiore che ai tempi del diluvio. Il materialismo avanza e continua la sua marcia segnata di sangue, di lotte fratricide... Tutte le nazioni saranno punite perché molti sono i peccati che, come una marea di fango, hanno ricoperto la terra. Le forze del male sono preparate a scatenarsi in ogni parte del mondo, con aspra violenza. Tremendo sarà lo sconvolgimento per quello che avverrà. Già da tempo, ho avvisato gli uomini, in tanti modi. I Governatori dei popoli avvertono il pericolo gravissimo; ma non vogliono riconoscere che, per evitare il flagello, è necessario far ritornare la società ad una vita veramente cristiana. Il tempo non è lontano e tutto il mondo sarà sconvolto. Molto sangue sarà versato: di giusti, di innocenti, di santi sacerdoti, e la Chiesa soffrirà molto. L’odio arriverà al colmo. L’Italia sarà umiliata, purificata nel sangue, e dovrà molto soffrire, perché molti sono i peccati in questa nazione prediletta, sede del Vicario di Cristo. Non puoi immaginare quello che accadrà! Si svilupperà una grande rivoluzione e le vie saranno arrossate di sangue. Il Papa soffrirà molto e tutto questo soffrire sarà per lui come un’agonia che abbrevierà il suo pellegrinaggio terreno. Il suo Successore guiderà la nave nella tempesta. Ma non tarderà la punizione degli empi. Quel giorno sarà spaventoso, nel modo più orribile: la terra tremerà e scuoterà tutta l’umanità. I malvagi periranno nei tremendi rigori della giustizia di Dio. Lanciate un messaggio per avvisare subito, possibilmente, tutti gli uomini della terra, perché ritornino a Dio con preghiere e penitenze».

• Prosegue: «Il messaggio, chè come tale si presenta, è dell’8 dicembre 1956. È normale — continua la biografia — la connessione tra delitto e castigo; normale il riferimento alla divina Giustizia, per le ricorrenti sciagure umane; normale il riconoscimento della lotta perenne tra la città di Dio e la città di Satana, con la periodica, ma effimera prevalenza delle forze del male. Lascio al lettore le considerazioni, sul giudizio amaro circa lo stato religioso e morale dei nostri tempi (e l’autore scriveva nel 1963-64!), sull’avanzare del materialismo ateo e sul suo vero volto, sui suoi scopi: alla Ungheria recente, si abbini la Spagna 1936, dove il terrore rosso, con le sue stragi di sacerdoti e Suore, si preparò e prevalse all’ombra di un governo “cattolico”, presidente Gil Robles! Il sangue scorrente dal pannello di legno, l’effigie su di esso delineatasi, erano certo un segno, una testimonianza dati dall’alto a conferma della vita e dell’Opera di Suor Elena Aiello. E un ammonimento per noi. Il messaggio e il pannello fan parte di una serie di fatti e comunicazioni debitamente controllati: il materiale che si è riusciti a raccogliere con paziente ricerca ci permetterà di illustrare nei particolari gli accenni contenuti nel messaggio riportato e lo stesso segreto di Fatima». Prosegue ...

a cura di CdP

- Dettagli

- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, Angelo Brucculeri S.J. - «Moralità della guerra», per La Civiltà Cattolica, Roma, 1953 - ci ricorda la sentenza di Cicerone che, con la sua fastosa eloquenza, illustra il principio su cui si regge la sana concezione del diritto di guerra: «È questa una legge non scritta, ma naturale, che noi non abbiamo imparato, ricevuta o letta; ad essa non siamo stati istruiti, ma fatti; non addestrati ma impregnati; e dice questa legge che se noi ci trovassimo nella necessità di salvare la nostra vita da agguati, dalla violenza o dalle armi di briganti o di nemici, potremmo difenderla con ogni mezzo onesto. E questa la ragione ha insegnato ai colti, il bisogno ai barbari, la consuetudine ai popoli e la stessa natura agli animali: l’allontanare dalla loro vita con qualunque mezzo ogni violenza, dalla testa, dal corpo, dalla vita».

• Se è diritto dell’individuo, con le dovute riserve, vim vi repellere, anche l’individuo collettivo, la società politica, deve avere lo stesso diritto di attendere alla propria conservazione e tutelarla, se necessario, con la forza. Ma non solo è permessa la guerra, allorché si subisce, per dir così, a causa d’una ingiustificata aggressione; ma anche allorché si tratta di riparare un essenziale diritto disconosciuto e violato, o di recuperare dei beni iniquamente usurpati, o di punire dei gravi crimini perpetrati a proprio danno. In altri termini, non solo è legittima la guerra difensiva, ma anche quella offensiva. Lo Stato, infatti, ha la sua ragione di essere per il bene comune, ossia ha per suo specifico compito la tutela e la promozione di tutto quel complesso di condizioni che assicurano la prosperità materiale e morale della collettività nell’ordine temporale.

• Orbene questa meta non si può raggiungere con la sola resistenza contro le invasioni della disonesta violenza, ma domanda altresì la riparazione d’ogni altro essenziale diritto che venga ostinatamente violato da nazioni ostili (Francisci de Vitoria, Relectiones theologicae, XII, Lione 1557, De iure belli, I, p. 383). Contro quest’atteggiamento del lecito appello alle armi da parte del potere politico si sollevano delle obiezioni.

• Abbiamo già mostrato nei numeri precedenti (244 e 245) la fallacia di alcune di esse, tratte da qualche testo scritturale o dalla storia. Ora, prima di procedere più oltre, vogliamo rapidamente esaminarne qualche altra che parrebbe fondarsi sulla ragione. Non è lecito, protestano soprattutto i pacifisti estremi, che per ovviare ai mali si ricorra ad un mezzo che serve a moltiplicarli. Servirsi delle stragi di tanti innocenti per il trionfo della giustizia, significa ammettere l’immorale principio del fine che giustifica i mezzi. Nessun dubbio che questo principio machiavellico debba assolutamente ripudiarsi; ma esso, nel nostro caso, è un fuori di luogo. Chi, con la forza e nelle dovute condizioni, difende o restaura il diritto, questi non compie un gesto in se stesso disonesto. Se egli colpisce degli innocenti, ciò avviene indirettamente, casualmente, praeter intentionem agentis. Come non operano immoralmente gli agenti della polizia, che per far capitolare un pugno di masnadieri annidati in un castello, lo assediano, o se è necessario, lo abbattono, sebbene vengano colpiti gli innocenti che vi si possono trovare; così anche gli eserciti d’uno Stato che difendono una giusta causa non perpetrano un delitto, se la loro azione risulti in grave danno degli innocenti.

• È un principio, che non può revocarsi in dubbio, che è sempre lecito, allorché si ha un’adeguata ragione giustificatrice, porre una causa dalla quale possano seguire due effetti paralleli : benefico l’uno e l’altro malefico, purché non si abbia altro di mira che il buon effetto. Se il diritto non potesse adoperare la forza, sia pure col danno inevitabile degli incolpevoli, si spianerebbe la via al trionfo dei tristi, al disordine, all’anarchia; donde gravissimi danni per la società, non esclusi gli innocenti, che si vorrebbero sottrarre ai mali della guerra. Inoltre, diremo col Del Munnynck, «nel mondo materiale il male non consiste nella distruzione di un qualsiasi essere - ne distruggiamo tanti degli esseri per la nostra conservazione - ma nella distruzione che provoca una diminuzione del valore totale. L’iconoclasta che brucia le opere d’arte per riscaldare il suo pasto, è ignobile e criminale, perché distrugge il valore spirituale della bellezza per il piacere sensibile di mangiare la pietanza calda. Ma lo scultore che abbatte un albero per trarne un capolavoro, fa bene, perché l’albero non vive che a causa della materia, e la statua, concretizzando il pensiero dell’artista, ci farà vivere con lo spirito. La distruzione di cause materiali che non hanno altro intento che procurare la giustizia, non è un male, perché il regno della giustizia, che è un diritto divino, costituisce per l’umanità e il regno di Dio, un valore infinitamente superiore alla vita materiale di individui effimeri. Resistendo con la forza all’ingiustizia, non facciamo il male, ed è perfettamente assurdo gettare in faccia agli Stati, difensori con la guerra della giustizia, l’ingiuria abominevole, di giustificare i mezzi col fine» [Opinions catholiques sur la limitation et la réduction des armements, Juvisy 1932, pp. 12-13. (Extrait des Documents de la Vie intellectuelle)].

• La guerra, dunque, può essere permessa ed avere un suo valore etico; ma quali ne sono le condizioni? San Tommaso, come accennammo innanzi, ne ammette tre soltanto (Summ. theol. II-II, q. 40, a. 1), altri arrivano fino a dieci (Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, op. cit. nei precedenti numeri, pp. 103-104). Noi le riduciamo a cinque: Auctoritas principis, iusta causa, intentio recta, iustus modus, ultima ratio. Su ciascuna di esse c’intratterremo brevemente.

• Auctoritas principis. La prima condizione è inerente al carattere pubblico della guerra. Solo il potere sovrano ha diritto di dichiarare lo stato di guerra come di sospenderlo con la conclusione della pace. «L’ordine naturale che vuole la pace fra gli uomini, scrive Sant’Agostino, richiede che il potere di intimare e condurre a termine la guerra, appartenga al principe; mentre i militari hanno il dovere di eseguire gli ordini, che sono loro imposti nell’interesse della pace e della salvezza di tutti» (Contra Faustum, lib. XXII, cap. 75: Migne, P. L. 42, 448). Nel medio evo, dato il regime feudale, potevano sorgere dei dubbi sull’autorità cui spettava il diritto di guerra. Di fatto all’imperatore cui era devoluto questo diritto o a quei monarchi, come i re di Francia e d’Inghilterra, che nelle proprie nazioni esercitavano la piena sovranità. Ma a ragione osserva il Taparelli: «Non è sempre necessario che l’autorità sia onninamente indipendente; basta che sia tale che, mancandole ogni ricorso, non possa se non colle armi sostenere il proprio diritto; il che può succedere sì per non curanza, sì per impotenza della suprema autorità ordinatrice nell’aggregazione di molte società uguali. Queste guerre dunque fra società non totalmente indipendenti sono proprie di un incivilimento appena abbozzato, e debbono cessare a proporzione che la civiltà progredisce» (Saggio teoretico di dritto naturale, n. 1322).Oggi, con la formazione dei grandi Stati, non presenta alcuna difficoltà la determinazione del soggetto internazionale dotato della capacità giuridica di intraprendere la guerra e concludere a suo tempo la pace. Nello Stato federale (come negli Stati Uniti) gli Stati membri non hanno questa capacità, ma la Federazione soltanto può avere rapporti bellici con altri Stati. Nelle Confederazioni invece (come quella della Germania del 1815) gli Stati membri conservavano la piena autonomia anche sul diritto di guerra. L’evoluzione del diritto internazionale, dopo la guerra mondiale del 1914, si volse a moderare la sovranità statale intorno all’esercizio del diritto di guerra. Così i membri della Società delle nazioni si sottoposero a serie limitazioni circa l’uso di questo diritto (Cfr Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, op. cit. nei precedenti numeri, p. 61 e ss).

• Iusta causa. Non è una causa sufficiente per legittimare una guerra il progressivo sviluppo di un popolo (anche se confinante) considerato quale non lontano pericolo di predominio. La guerra insomma preventiva, non è lecita, benché il Montesquieu pensi di poterla giustificare (Esprit des lois, lib. 10, cap. 2). Le ragioni sono ovvie. Primieramente perché l’ordine internazionale sarebbe di continuo in pericolo di frantumarsi, giacché variano frequentemente i rapporti di forza e di potere fra gli Stati. Si apre inoltre la via ad abusi e ad arbìtri d’ogni sorta. Soprattutto la guerra preventiva è illecita, perché il pericolo che d’ordinario crea una nazione progrediente è probabile, ma questa probabilità è un titolo incerto, che viene colliso dal titolo, non dubbio ma evidentissimo, che obbliga i popoli alla mutua benevolenza (Taparelli D’Azeglio, Saggio teoretico di dritto naturale, n. 1339). «Se la causa della guerra, scrive il Grazio, è d’altronde giusta, sarà anche da saggio e prudente intraprenderla, se avrà per risultato d’indebolire un vicino potente. Ma che la possibilità d’una violenza dia diritto alla violenza, ripugna ciò all’equità e alla giustizia. Tuttavia la vita umana non si svolge mai nella piena sicurezza. Dalla divina Provvidenza adversus incertos metus et ab innoxia precautione (cautele politiche, economiche, militari) non a vi praesidium petendum est» (De iure belli ac pacis, lib. I, cap. I, XVII). «Soltanto una minaccia manifesta ed imminente, insegna il Codice di morale internazionale di Malines, come politica sistematicamente aggressiva, concentrazione insolita di truppe ecc., può autorizzare lo Stato, che per tutto ciò si stima leso nella sua sicurezza, di esigere la cessazione dei sospetti procedimenti e, in caso di rifiuto, di imporla con la forza» (Codice di Morale Internazionale, Roma s.a., n. 152). Non è pure una giusta causa il prestigio del sovrano, perché non il bene particolare del singolo ma il bene della comunità può giustificare l’attività bellica, come qualsiasi altra attività dello Stato. Come non sarebbe una giusta causa il semplice motivo di espansione territoriale, giacché non è lecita la conquista dell’utile proprio col danno degli altri. Le guerre mosse dalla cupidigia, dice Sant’Agostino, quid aliud sunt quam grande latrocinium? (De Civitate Dei, lib. IV, cap. 1: Migne, P.L. 41, 117). E nemmeno è una giusta causa il mutuo e tacito consenso delle parti belligeranti, che convengono di affidare alla sorte delle armi la soluzione del loro litigio. « I due belligeranti, diremo col p. Yves de la Brière, sarebbero così d’accordo per ammettere che la questione si troverebbe normalmente sciolta a vantaggio del vincitore e che le nuove situazioni sarebbero validamente giustificate per il diritto di guerra e di vittoria» (Le droit de juste guerre, op. cit., pp. 78-79).

• Questa teoria è meritamente respinta, 1) Perché, se nel caso la guerra non viola la giustizia commutativa (il vinto ha in antecedenza rinunziato alla riparazione dei torti) viola l’ordine e lede il bene comune della società statale ed internazionale. 2) Include il supposto che la guerra sia mezzo razionale e normale di sciogliere i problemi della giustizia e del diritto. Ora la forza è assolutamente un fuori di luogo, ma la ragione soltanto può affrontare questi problemi. La ragione in tali casi, se si presentano incerti e dubbi e non si vede dove stia il diritto, ricorre ad un espediente che non sia malefico, come l’arbitrato, la composizione amichevole, la sorte e simili mezzi. 3) Contiene l’intrinseca illiceità del duello. Oggi si parla di spazio vitale quale causa di guerra. Se s’intende per diritto allo spazio vitale il diritto alla vita, sebbene legittimo che questo diritto non può essere invocato contro l’identico diritto che altri hanno alla vita ed all’esistenza: può solo valere collidendo col diritto inferiore degli altri. Per esempio il diritto di proprietà è inferiore al diritto alla vita, quindi l’occupazione o l’invasione di una terra disabitata o pressoché disabitata per parte di un popolo che non può più essere contenuto nel proprio territorio a causa della saturazione demografica, è lecita. [Qui ci sarebbero molte precisazioni da fare].

• Per giusta causa si deve intendere la contestazione pervicace e la violazione di un diritto di sommo rilievo, e che intanto non si vuole affatto riparare. Il diritto all’esistenza, alla libertà, al proprio territorio, ai propri beni, al proprio onore possono essere, se lesi, valido motivo di guerra. Col Vitoria ed altri a lui posteriori, si è estesa la sfera dei diritti che possono essere difesi o promossi con la forza. E ciò in base alla concezione di una naturale società universale dei popoli. Così, per esempio, i diritti di commercio e di soggiorno in dati casi potrebbero legittimare il ricorso alle armi. La causa, inoltre, per essere giusta deve proporzionarsi ai gravi mali che si affrontano nella guerra. Si noti che una causa oggettivamente non grave, per la persistenza nel diniego d’ogni riparazione e l’atteggiamento sprezzante dell’offensore possono via via ledere così l’onore nazionale da costituire una causa grave. Questa proporzione è specialmente richiesta nella guerra che non ha un carattere punitivo, ma che ha un semplice scopo di riparare la violazione del diritto senza alcuna colpa morale.

• La causa deve essere certa. Nel dubbio non si può ragionevolmente infliggere agli altri un danno certo, quale è quello che è prodotto dalla guerra. Ci deve anche essere fondata speranza che i vantaggi prevarranno sui danni. «Il giusto belligerante, leggiamo nel Codice di Morale Internazionale, calcolando i legittimi vantaggi, che dalla guerra si attende e i danni d’ogni sorta che immancabilmente ne derivano, deve mettere in conto il grave peso delle sofferenze e delle rovine che il conflitto imporrà alle altre nazioni, a quelle di cui sconta il concorso armato, come alle neutrali che avranno a subire le dolorose ripercussioni della lotta. Questo confronto rivelerà forse una tale disproporzione fra il bene che varrà la vittoria e il prezzo a cui tutta l’umanità dovrà pagarlo, che la carità farà un dovere di rinunziare alla giusta riparazione ch’egli domanda, anziché esporre il mondo ad una spaventosa catastrofe» (Codice di Morale Internazionale, op. cit., art. 160). D’altronde la sproporzione delle forze non crea sempre l’obbligo alla parte più debole di cedere all’ingiustizia del più forte e prepotente. Anche la probabilità d’una disfatta, quando si tratta di difendere i valori superiori, come la fede giurata, la religione e simili, non deve agevolmente esimere dall’eroismo e dal martirio, che attraverso i secoli costituiscono per l’umanità una sorgiva di nobili aspirazioni, un lievito di ascensioni morali, un capitale vistosissimo che fruttifica attraverso i secoli e le generazioni.

• Un problema connesso con la questione della giusta causa della guerra è il problema della colpabilità morale, che, a parere di alcuni, si richiederebbe per giustificare l’uso della forza. È evidente che si può talora violare un diritto, essendo però in buona fede. In questo caso la coscienza è erronea, ma non lascia di esser retta, ossia immune di colpabilità soggettiva. I teologi, i canonisti e i moralisti sono concordi nell’ammettere che per giustificare la guerra, basta la sola colpa giuridica, la violazione oggettiva, materiale, estrinseca del diritto. Se così non fosse, se cioè si richiedesse la colpa morale, la restaurazione dell’ordine e la riparazione dei torti in troppi casi non potrebbero effettuarsi, perché non sarebbe assai spesso possibile accertare la colpabilità morale. In genere i belligeranti credono di non essere affatto colpevoli, e si battono in buona fede. La guerra, dunque, non è essenzialmente punitiva, ma restauratrice dell’ordine obiettivo.

• Ultima ratio. I rapporti degli Stati sono essenzialmente morali e giuridici; la forza non può sostituirsi alla disciplina del diritto se non nel caso estremo, in cui questa sia resa impossibile dal fallimento d’ogni via di pacifico componimento. È sempre ingiusta una guerra, se chi l’intraprende, pur essendo il buon diritto dalla sua parte, non abbia fatto ricorso ai mezzi pacifici di soluzione. «La diplomazia è definita la scienza della costituzione sociale e politica degli Stati e l’arte di conciliarne i diritti, i doveri e gli interessi. È vero purtroppo, che per molti è l’arte di cucire la pelle della volpe con quella del leone, quando questa è troppo corta» Hoijer, La solution pacifique des litiges internationeaux, Parigi 1935, pp. 3-4). Questi mezzi pacifici di soluzione sono: 1) Le negoziazioni dirette fra i contendenti, che si svolgono per via della diplomazia. Se veramente si vuole la pace non è malagevole con la chiarificazione dei propri punti di vista e con le reciproche concessioni di raggiungere l’accordo. 2) I buoni uffici, ossia i passi di una terza potenza che si offre alle parti in conflitto per spianare loro la via alle negoziazioni dirette o a riannodarle se interrotte. 3) La mediazione, che è il procedimento con cui una terza potenza, mediante la persuasione o l’ascendente morale, agevola l’accordo con l’attuazione delle richieste o per via di compromessi (La mediazione può essere singolare o collettiva. Può talora dispiegare una pressione illegittima, perché animata da calcoli interessati). 4) L’arbitrato, che è una forma giudiziaria di risoluzione vera e propria, mentre gli altri modi sono vie che conducono alla soluzione. 5) Le commissioni d’inchiesta internazionale, le quali dovendo fare delle indagini, mentre da una parte, mediante persone imparziali mirano a far luce sui fatti, dall’altra parte guadagnano del tempo che tanto giova a moderare le divampanti passioni. È un’istituzione sorta con la prima conferenza dell’Aia. 6) Potremmo in fine aggiungere la Società delle nazioni e l’O.N.U., le quali, sebbene non abbiano fatto buona prova, erano sorte coll’intento di ostacolare al possibile le guerre fra le nazioni e adoperarsi a mantenere fra loro la concordia e la cooperazione internazionale. PS: Quando le società erano civili, abitualmente i sovrani ricorrevano ai Pontefici per la possibile soluzione delle controversie.

• Intentio recta. Essendo la guerra attività morale, come qualsiasi azione morale deve giustificarsi dal suo oggetto e dalle sue circostanze, fra le quali primeggia quella del fine. «È necessario, scrive San Tommaso, che l’intenzione dei belligeranti sia retta, ossia che abbiano per mèta di fare il bene e schivare il male... e quindi può avvenire che la guerra sia stata giustamente dichiarata dalla competente autorità, ed essere frattanto illecita a causa della perversità degli intenti di coloro che l’intraprendono. Il desiderio di nuocere, la crudeltà nella vendetta, un animo spietato e nemico della pace, il furore nelle rappresaglie, la passione del dominio e sentimenti congeneri, ecco ciò che deve essere meritamente riprovato nella guerra» (Summ. theol., II-II, q. 40, a. 1).

• Notiamo che tanto la recta intentio quanto il modus iustus, non appartengono al ius ad bellum, ma al ius in bello, ossia al diritto che si esercita nella condotta della guerra. In altri termini, l’intenzione può rendere ingiusta la guerra dal punto di vista soggettivo e morale; mentre dal punto di vista oggettivo e giuridico è incriminabile. Così, per esempio, il punire con la guerra una violazione del diritto può accompagnarsi col desiderio di sfogare l’odio e di soddisfare la propria avarizia coi beni del nemico. «La perversa intenzione, scrive il Caietano, rende la guerra riprovevole, così come nel caso della giusta punizione d’un ladrone, la quale diviene riprovevole, se vi si esercita la giustizia ma per odio... Non si dà luogo quindi a restituzione, giacché il ladro o il belligerante vinto subiscono a giusto titolo la condanna, benché nell’intenzione del giustiziere vi sia della malizia, poiché egli nella sua coscienza non ha voluto compiere il giusto in una giusta forma» (Summa Cajetani, Venetiis 1571, p. 26).

• Iustus modus. Nella guerra l’uso della violenza (o meglio: della forza) deve essere diretto a distruggere le forze armate del paese. Tutto ciò che non serve a questo scopo, ma solo allo sfogo dell’odio e della brutalità deve essere omesso. Tutto ciò che non è richiesto per la propria difesa, per la riparazione dei torti, per la rivendicazione del diritto è illecito. C’è chi pensa che la violenza nella guerra non deve aver alcun limite, ma deve tendere all’intensificazione assoluta. Il volere umanizzare la guerra sarebbe un procedimento assurdo, che si risolve nel protrarla a lungo. Queste affermazioni di filosofia bellica non reggono all’analisi. L’uomo, anche quando impugna le armi in difesa della giustizia, non cessa di essere uomo, ossia un essere razionale, sottoposto sempre all’esigenze dell’etica, che importano la conformità con la natura razionale. Perché, dunque, sia retta la condotta della guerra, non bisogna distruggere per distruggere, non bisogna compiere ciò che è intrinsecamente disonesto, come l’uccisione diretta dei cittadini innocenti, la violazione del giuramento, la calunnia. Certamente sarà permessa la rappresaglia, badando alla norma che la violazione del diritto di una parte belligerante non autorizza l’altra parte a violare qualunque diritto e a ricadere nella barbarie (Cfr. Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, op. cit., p. 135).

• In secondo luogo bisogna uniformarsi alle consuetudini e alle convenzioni bilaterali o internazionali che sono state accolte nel diritto delle genti. Fra queste norme vanno segnalate quelle dell’Aia del 1907 per le quali «i belligeranti non hanno una facoltà illimitata nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico. Questa stessa Conferenza del 1907 interdice all’articolo 23 del Regolamento: a) l’adoperare veleni o armi avvelenate; b) l’uccidere o ferire per tradimento gl’individui appartenenti alla nazione o all’armata nemica; c) l’uccidere o ferire un nemico che ha lasciato le armi o si è arreso, a discrezione, non avendo più mezzi per difendersi; d) il dichiarare di non dar quartiere; e) l’impiegare armi, proiettili e materie proprie a causare mali superflui; f) l’usare indebitamente delle bandiere parlamentari, o la bandiera nazionale o l’insegne militari e l’uniforme del nemico, o i segni distintivi della Convenzione di Ginevra (Croce Rossa); g) l’appropriarsi o distruggere delle possessioni nemiche, a meno che non sia ciò imposto da necessità belliche; h) il dichiarare estinti o sospesi o non validi i diritti e le azioni dei nazionali della parte avversaria; i) costringere i nazionali della parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il proprio paese.

• Rispetto ai prigionieri è prescritto, da questa stessa conferenza, che non possono essere uccisi. Importante è poi la distinzione fra combattenti e non combattenti, sebbene oggi si presti a gravi difficoltà, giacché nella guerra odierna, così eminentemente industriale, pressoché tutta la popolazione attiva prende parte alla guerra, né può dirsi del tutto inoffensiva. Ad ogni modo essa deve essere, per quanto è possibile, al riparo delle violenze dirette causate dalla guerra. Oramai è permesso al giusto belligerante d’attaccare l’avversario sul punto vivo dell’apparecchio economico: officine militari, ferrovie, porti, fonti di materie prime, ecc. Si ammetterà altresì di esercitare col blocco una graduale pressione che finirà col ridurlo a chiedere la pace. L’arma del blocco non pare che possa vietarsi, giacché essa non diviene micidiale che per la tenacità della popolazione assediata, che si sottopone alle più gravi privazioni piutto-stoché capitolare (Codice di Morale Internazionale, op. cit., art. 172).

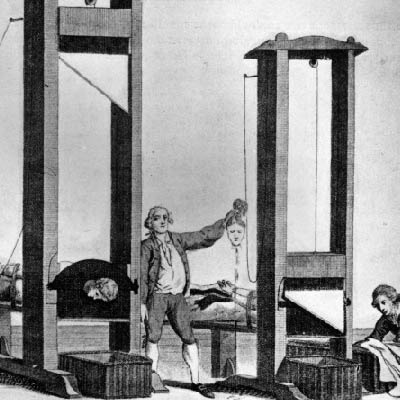

• La guerra lungo i secoli ha subito necessariamente una continua evoluzione. Nel paganesimo le guerre avevano sempre un carattere di brutalità che ripugna alla coscienza cristiana. Nessuna limitazione alla violenza, nessuna norma che temperasse la ferocia di uccidere, anche senza una esigenza militare. I feriti, i prigionieri, i cittadini non combattenti potevano essere sgozzati o venduti schiavi. Paolo Emilio vende come schiavi centomila epiroti che si erano arresi volontariamente. È ben noto lo sterminio di Cartagine, di Gerusalemme e di tante altre città compiuto dai Romani. Con la strage degli uomini vi era anche la strage delle cose: città, messi, patrimonio zoologico, tutto veniva distrutto. «Con questo diritto di guerra, scrive Fustel de Coulanges, Roma estese la solitudine attorno a sé » (La cité antique, Parigi 1905, p. 244).

• Con l’avvento del cristianesimo e il suo trionfo nella coscienza pubblica anche la guerra subisce delle mitigazioni non lievi. Nel medioevo, per quanto frequenti, le guerre erano assai ristrette nel tempo, e gli effetti assai limitati. I combattenti sono volontari e poco numerosi. L’urto bellico avveniva per lo più nelle frontiere, e la vita della nazione non veniva nel suo complesso profondamente alterata. Con la rivoluzione francese si pone fine alle guerre dinastiche e s’inizia un’evoluzione della guerra che ne accentua sempre più l’asprezza e i danni. Essa infatti assume un carattere nazionale, ed è rivolta alla difesa della patria. L’elemento “morale” costituito dal patriottismo rende la guerra più disastrosa. S’introduce la leva obbligatoria che diviene pressoché generale nelle principali nazioni d’Europa. Oggi, coi progressi enormi della tecnica, le devastazioni, le morti, le distruzioni e tutti i mali inerenti alla guerra si sono centuplicati.

• Oltre al carattere nazionale oggi essa assume il carattere totalitario, giacché assorbe tutte le energie della nazione e la totalità dei suoi membri adulti. «Oggi (disse il generale Pétain nel discorso della sua ammissione all’accademia di Francia) a causa dello sviluppo dei mezzi di trasporto, le risorse nazionali integralmente mobilitate possono affluire con rapidità e rinnovare di continuo le masse armate. I trionfi, dunque, sono passeggeri; lo sfruttamento della vittoria si arresta non appena l’avversario ha potuto condurre in campo nuove forze. Perché il successo sia definitivo, bisogna impedire quest’afflusso di forze ed essiccarne la sorgente. Ormai il fine della guerra appare in tutta la sua ampiezza: esso è divenuto la distruzione non d’una armata, ma d’una nazione» [Paix et Guerre, Parigi s.a., p. 68 (La Vie intellectuelle - Les documents)].

• Al tempo stesso coinvolge per lo più le altre nazioni. La guerra del 1914, come quella del 1939 ne sono la prova. Queste considerazioni hanno indotto alcuni studiosi cattolici moderni a domandarsi: se non debba subire una revisione (ove possibile) la dottrina cristiana della guerra, soprattutto se possa più al presente parlarsi (secondo i più audaci) della sua liceità. Che cosa dobbiamo pensare su ciò? Prima di tutto notiamo che non possono non ammettersi alcune critiche, mosse alla concezione cristiana tradizionale, quale l’abbiamo esposta, intorno alla guerra. Queste critiche fanno capo a tre punti. Primieramente l’invalidità del criterio per giudicare se sia o no lecita la guerra. Questo criterio è la coscienza del sovrano o di coloro che hanno il potere supremo, ossia il giudizio è affidato alla parte interessata. Ma nemo iudex in causa propria. E se ciò è necessario per l’individuo, non è meno necessario per lo Stato in cui convergono interessi e passioni d’una portata incalcolabile. Chi può dubitare dell’accecamento a cui può condurre il patriottismo, l’egoismo accentratore, l’orgoglio ferito, la bramosia di predomio? Dove è mai quel popolo o quel sovrano che abbia mai riconosciuto il suo errore o la sua colpabilità nell’intraprendere una guerra? Vitoria (De iure belli, 21, p. 396) e Suarez (De charitate, disputatio XIII, De bello, sectio VI) hanno rilevato questo inconveniente; perciò il primo suggerisce al principe di consigliarsi coi savi e i dotti; il secondo ammetterebbe la soluzione di un neutrale, quale il Papa.

• In secondo luogo l’incertezza dell’esito, giacché affidarsi alle armi per far trionfare la giustizia, importa affidarsi ad un processo aleatorio, in cui non sempre il giusto e l’onesto trionfa, ma l’ingiusto e colpevole. Che anzi ha più probabilità di trionfo colui che ha violato il diritto, giacché se è stato così audace a violare il diritto, è stato a causa del prepotere delle sue forze che gli assicuravano il trionfo sulle reazioni che avrebbe sollevato il suo gesto criminale. In terzo luogo la precarietà della pace. Essendo il vincitore che l’impone, ossia la parte interessata, non è certo raro il caso che s’impongano ingiuste riparazioni e indebite sanzioni; anche quando il vincitore sia il giusto belligerante. E allora il vinto mal sopporta la pace e cercherà di rifarsi e scuotere il giogo non appena avrà qualche probabilità di vittoria.

• In quarto luogo la relatività che presenta la dottrina in questione, in quanto che una tale dottrina è stata accomodata allo stato inorganico dell’odierna comunità internazionale. La sua giustificazione ha dunque un valore ipotetico e condizionale proprio delle circostanze anarchiche della società umana universale. In uno stadio più evoluto e giuridicamente organizzato della naturale famiglia dei popoli, non potrebbe sussistere. «La comunità internazionale, scrive il p. Yves de la Brière, da molti secoli, somiglia, nei rapporti fra le potenze, ad un grande paese che non possiede né polizia, né tribunali, né sistemi di repressione penale. Per difendersi contro i delinquenti e per toglier loro la libertà di nuocere con nuove stragi e grassazioni non resterebbe altro partito ai gruppi particolari che ad organizzarsi ed armarsi contro le bande dei briganti e degli ingiusti aggressori... Sarebbe quindi la giustizia privata il sistema nel quale - a causa dell’assenza di una tutela organica e generale per la sicurezza comune, - ciascun membro della comunità farebbe del suo meglio per difendere coi suoi mezzi il proprio diritto. Stato di cose rudimentale e turgido di danni ed inconvenienti enormi, che non si giustifica e non si scusa che per la mancanza di guarentigie più razionali, più efficaci e migliori. È l’infanzia dell’arte in materia della protezione della giustizia e di guarentigia sociale per la tutela del diritto. Tale è il caso del sistema della giusta guerra. È conforme alla morale e al diritto a causa della deficienza di migliori garanzie e per evitare l’immunità ad abusi peggiori e più perniciosi. Si ha dunque una giustificazione condizionata, ipotetica, valevole solo per la mancanza di un sistema internazionale con cui sia razionalmente organizzata e protetta la giustizia fra gli Stati» (Le droit de juste guerre, op. cit., pp. 176-177). Ovvero: stando così le cose, la guerra giusta è conforme alla morale e al diritto. Questa l’opinione del p. Yves de la Brière.

• Se quest’atteggiamento moderatamente critico sull’insegnamento tradizionale intorno alla guerra può valutarsi, non tutti certamente consentiranno a quell’altro atteggiamento di pensiero, con cui si afferma che al presente la guerra è sempre illecita. Il 19 ottobre del 1931 alcuni teologi di varie nazioni, in una consultazione tenutasi a Friburgo (Svizzera) vennero alla seguente conclusione: «La guerra moderna non potrebbe essere una procedura legittima. Giacché essa, a causa della sua tecnica e per una tal quale necessità inerente alla sua natura, genera sì grandi rovine materiali, spirituali, individuali, familiari, sociali, religiose, e diviene una tale calamità mondiale, ch’essa cessa di essere un mezzo proporzionato al fine (che solo potrebbe eventualmente giustificare l’impiego della forza) ossia: l’instaurazione d’un ordine più umano e la pace» (Paix et guerre, op. cit., pp. 41-43).

• Secondo questi teologi parrebbe la guerra moderna sempre illecita. Che cosa si deve rispondere? Notiamo anzitutto che cosa pensano alcuni eminenti studiosi su questo problema. Il p. Regout, dopo d’aver citato le conclusioni dei menzionati teologi, scrive: «Se con queste proposizioni si vuole intendere che lo scoppio d’una guerra non può giammai esser lecito ai nostri giorni, anche dopo il fallimento dei mezzi pacifici e nel caso della peggiore delle ingiustizie, non potremmo per nostra parte sottoscrivere ad una tesi così assoluta (e assurda, ndr.)». Anche il Leclercq respinge la tesi assoluta dell’illiceità della guerra moderna: «Nella civiltà presente, egli scrive, è ancora concepibile che uno Stato sia obbligato ad una giusta guerra, fosse pure una guerra di sterminio. I casi d’una giusta guerra possono essere meno numerosi di altre volte, soprattutto i casi di guerra offensiva giusta non si concepiscono che assai difficilmente, ma basta che resti la possibilità d’una qualche guerra giusta, perché lo Stato debba mettersi in condizione di far fronte eventualmente ad essa».

... prosegue la prossima settimana ...

- Dettagli

- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci eravamo salutati studiando l'approfondimento di Angelo Brucculeri S.J., «Moralità della guerra», per La Civiltà Cattolica, Roma, 1953. Riprendiamo il nostro percorso formativo dal capitolo secondo: «La necessità della guerra».

• Il primo problema, che s’impone al filosofo intorno alla guerra, è il suo rapporto con l’etica. È sottoposto l’evento bellico a valutazioni morali? Se esso è legato a cause fatali, a forze che sfuggono al dominio dell’uomo, non è possibile trattare di un diritto, di una giustizia, d’una moralità della guerra: essa è essenzialmente amorale, come è amorale la scossa sismica o la lotta delle formiche. Vi è una teoria, la teoria biosociologica, per la quale la prova del sangue fra gli Stati è una necessità di natura; ossia è una legge essenzialmente inerente alla vita sociale, legge del suo sviluppo, condizione sine qua non del suo progresso. Così nella concezione sociale hobbesiana lo stato permanente, la condizione che è normalmente imposta dalla natura all’uomo è il bellum omnium contra omnes; mentre la pace è una convenzione artificiosa, un espediente precario che si procurerà di conquistare a causa dei suoi vantaggi (Th. Hobbes, Leviathan, Londra 1885, pp. 63-65). «Come il soffio dei venti, scrive l’Hegel, preserva l’acqua del mare dalla putrefazione, nella quale la ridurrebbe una quiete durevole, così vi ridurrebbe i popoli una pace stabile e perpetua» (G. Hegel, Rechtsphilosophie, § 3124). Così ha insegnato il filosofo idealista, e il Principe di Bismarch, fedele all’insegnamento di un “tanto maestro”, nel 1891 respingeva una proposta sul disarmo, dicendo che la guerra è una legge di natura: è la lotta per l’esistenza nella sua forma generale, e finché gli uomini non diventino angeli, essa non cesserà. È questa la tesi, già assai in voga, sostenuta dal noto scrittore tedesco di dottrine militari Bernhardi, per il quale la lotta armata è un’esigenza biologica, una legge, che si svolge nel regno vegetale ed animale in un dramma muto ed incosciente, mentre fra gli uomini viene disciplinata ed inquadrata nell’ordine sociale (Von Bernhardi, Notre avenir, Parigi, p. 64). Successivamente Stegemann, nella sua voluminosa opera sulla guerra, sostiene ch’essa «fu nell’antichità il più grande propulsore delle nazioni e il loro naturale processo, al quale era impossibile il sottrarsi» (H. Stegemann, Der Krieg. Sein Wesen und seine Wandlung, già citato su Sursum Corda n° 244, vol. I, p. 3). Questa teoria anche in Italia ha trovato dei seguaci, fra i quali si segnala l’accademico Francesco Coppola. «Ogni popolo, scrive egli, ogni nazione, ogni Stato, per la legge stessa primordiale della propria vita, tende (...) a svilupparsi indefinitamente: ad affrancarsi, se è servo, a consolidarsi ed ingrandirsi, se è debole e piccolo; e, se già è forte e grande, a ingrandirsi ancora e a dominare, e col dominio a plasmare una sempre più larga parte del mondo secondo il proprio genio, la propria cultura, la propria concezione della vita, in una parola, secondo la propria civiltà». Di qui il contrasto, la guerra. «Questo che può chiamarsi il regime della libera guerra è la stessa legge della vita, è il procedimento della natura e della storia» (La pace coatta, Milano 1929, pp. 54-55). Anche Adriano Tilgher non pensava né scriveva diversamente. Nel Popolo di Roma egli così si esprimeva: «È nell’essenza più profonda dello Stato di cercare di ridurre il superiore ad uguale e l’uguale a inferiore; è nell’essenza più profonda dello Stato di tendere sempre ad una maggiore imperialità, e più lo Stato è Stato, più attua questa sua essenza. E se un giorno la guerra scomparisse del tutto dall’orizzonte, anche come semplice possibilità, quel giorno non ci sarebbero più Stati, non ci sarebbe più politica, ma semplice amministrazione» (II Popolo di Roma, 2 gennaio 1938). Questa concezione in fondo è la concezione marxista della lotta, sollevata però dal piano sociale al piano politico, dalle classi alle nazioni. Secondo il Marx le classi, elementi primigeni della società, sono necessariamente antagonistiche, e il loro cozzo fatale è la legge suprema dell’essere sociale, legge che costituisce il dinamismo perenne, il progressivo divenire, l’essenza stessa della società, giacché per il Marx, come per il suo maestro Hegel, l’essere non è che il divenire (Cfr. Doctrine communiste et doctrine catholique par le p. Ducattillon nell’opera collettiva Le communisme et les chrétiens, Parigi 1937, pp. 62-65).

• Per i bellicisti estremi le nazioni non possono sussistere e progredire, se non sono sospinte dall’essenziale loro impulso all’urto continuo, così come le classi del socialismo scientifico. Non sapremmo sottoscrivere a questa tesi per varie ragioni, che ci limitiamo ad indicare sommariamente. Primieramente il piedistallo su cui si regge, ossia il darwinismo sociale, con la legge selettiva della lotta per la vita, struggle for life, non è che una povera ipotesi, che è stata, dopo il suo quarto d’ora d’immeritata celebrità, respinta dalla scienza. Secondo questa teoria, le specie vegetali ed animali e gli stessi loro individui singoli distruggono quelli che sono inferiori nella lotta ed assicurano col sopravvento dei forti il progresso. Lo stesso avverrebbe mediante la guerra fra le nazioni: la guerra, giustiziera impeccabile, darebbe il primato a quelle che sono più dotate di forza e per questo stesso nel pieno diritto di dominare le sorelle minori. Tutta questa costruzione è in gran parte prodotto di fantasia, giacché la realtà ci attesta che le specie e gli individui anche più deboli spesso sopravvivono, mentre dispaiono talora i più forti. In ogni caso vi è fra il mondo animale e quello umano una frattura invalicabile, una differenza essenziale ed è l’elemento razionale che ci vieta di equiparare l’uomo al bruto, quasiché fossero l’uno e l’altro della stessa natura specifica. Non è possibile d’altronde, a rigore di logica, dedurre la necessità della guerra, ossia di una data lotta, per la semplice ragione che la vita sia una lotta. Dalla necessità dell’alimento per la vita, non si può sempre dedurre la necessità di un qualche determinato alimento. D’altronde la storia ci offre col fenomeno bellico anche l’inverso fenomeno del solidarismo fra i popoli, solidarismo la cui universalità e rispondenza alle esigenze sociali ha una ben netta e chiara significazione della sua natura profondamente umana. Di più, se la guerra fosse una necessità biologica delle collettività politiche, generatrice del progresso civile, essa dovrebbe stare alla base di qualcuno degli avvenimenti che hanno dato un gran balzo in avanti alla civiltà. Si sa che questa s’inizia non appena l’uomo, rinunziando al suo vagabondaggio, si fissa sulla terra per coltivarla. La civiltà sorge con l’aratro e la spiga in mano. Orbene, la scoperta degli strumenti agricoli e della cultura del suolo non è dovuta a Marte (alla guerra, ndr.). E così le altre grandi scoperte decisive per l’incivilimento, come l’alfabeto, la stampa, la pila elettrica, le Americhe e mille altre non hanno nulla a vedere, né direttamente né indirettamente, con gli scontri sanguinosi. Infine una legge biologica, qual è quella della guerra, dovrebbe riscontrarsi in uno stato cronico pressoché in tutti i popoli. Ma ciò non si è mai dimostrato, mentre si hanno prove in contrario. Se dobbiamo credere all’autore dell’opera Origine e sviluppo delle idee morali, al Westermarck, fra non poche tribù selvagge s’ignorano del tutto le costumanze guerresche. Tali sarebbero varie popolazioni della Groenlandia, dell’Australia, i Weddas del Ceylon e non poche altre (Westermarck, Origine et développement des idées morales, Parigi, tomo III, p. 342).

• Se dai primitivi passiamo alle comunità civilizzate, le guerre, ad esclusione dell’epoca moderna, sono state per lo più ad effetti limitati e ristrette a nuclei di combattenti. Le guerre di masse gigantesche sono piuttosto recenti, perché solo con gli odierni progressi tecnici delle comunicazioni e dei trasporti, si possono spostare moltitudini di uomini e quantità enormi di materiali ed armi di guerra. Gli scontri degli eserciti un tempo, se facciamo eccezione delle invasioni barbariche, si limitavano ai confini, e non veniva di punto in bianco sconvolta la vita sociale. Luigi XIV, che per vari decenni visse pressoché sempre in guerra, poteva benissimo attendere con la sua folla cortigianesca ai giochi e ai festeggiamenti continui, in cui sperperava la più gran parte del tesoro pubblico. Le guerre che paralizzano da cima a fondo l’organismo nazionale, le guerre di sterminio un tempo erano piuttosto rare. In base a queste e simili riflessioni, allo sguardo d’uno storico obiettivo la guerra appare piuttosto un fatto anormale, che l’umanità cerca sempre più di limitare, e di rendere, quand’è moralmente inevitabile, meno brutale. Di quel diritto consuetudinario, consacrato successivamente ed ampliato dal diritto positivo internazionale, con cui si vuole disciplinare l’impiego delle forze armate.

• Secondo il Bergson la guerra è naturale per la sua origine. «L’origine della guerra è la proprietà individuale o collettiva, e siccome l’umanità è predestinata alla proprietà per la sua stessa struttura, la guerra è naturale. L’istinto guerriero è sì forte che è il primo a manifestarsi, allorché si gratta la civiltà per trovare la natura. Si sa quanto i fanciulli amano di battersi» (Les deux sources de la morale et de la religion, Parigi 1934, p. 307). Può ben dirsi naturale la guerra, come potrebbe dirsi naturale, per esempio il furto, nel senso che risponde a qualche istinto della natura (corrotta, ndr.). Per l’appunto il furto risponde benissimo all’istinto del minimo sforzo, come la guerra risponde all’istinto della lotta. Ma l’istinto dell’uomo non costituisce, come nell’animale, la natura completa ed indomabile. Il fanciullo è portato di continuo a battersi, perché prevale in esso la natura inferiore, la parte animalesca; ma via via che la ragione si sviluppa, nell’età matura il suo istinto lottatore si modera, ossia si lascia a poco a poco dominare dalla parte superiore o spirituale. Ed è così che crea le leggi, i tribunali e razionalizza la lotta.

• Ma la teoria che accentua all’estremo il determinismo della guerra, è quella che ne fa senz’altro un’esigenza cosmica, una legge fisica. Quei filosofi per i quali Dio, spirito, libertà non hanno che un’esistenza nominale, non possono scorgere nella guerra che una delle tante espressioni del determinismo universale. «La guerra, scrive un cattedratico gallico, è un fenomeno, ma che l’uomo subisce istintivamente, incosciamente, né più né meno come gli animali nelle loro emigrazioni (...) Tutte le influenze cosmiche agiscono più o meno direttamente sull’uomo; ma fra quelle che ci sono note e che sono state oggetto di studio, alcune hanno una funzione preponderante, originale, fondamentale, come quelle che risultano dalle macchie solari, dalle grandi correnti magnetiche terrestri, dalla rotazione quotidiana della terra su se stessa e dal suo giro annuale attorno al sole» (Cfr. A. Eymieu, La Providence et la guerre, Parigi, 1917, p. 284). A queste influenze cosmiche e alle loro fondamentali funzioni, il materialismo è costretto a rivolgersi per spiegare la guerra. A questa stessa spiegazione parrebbe aderire un nostro scrittore, se pigliamo alla lettera una sua dichiarazione al Convegno Volta. «La guerra, ci dice Emilio Bodrero, non è un fatto politico, e tanto meno economico, ma addirittura fatto cosmico, che si produce, quando la sua necessità si scaglia sul genere umano, ed allora nessuno saprebbe impedirlo» (Atti del Convegno di scienze morali e storiche. Tema: L’Europa, Roma 1933, vol. I, p. 357).